|

|

|

Página declarada de Interés Cultural por la

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por

Resolución Nº 374/07 del 15/11/2007

Adherida a la Federación Argentina de Instituciones

Folklóricas F.A.I.F.

|

|

|

REPÚBLICA

ARGENTINA

|

|

PROVINCIA DE JUJUY

|

|

La

Provincia de Jujuy se ubica, geopolíticamente, en el

continente Americano y mas precisamente, en el centro

de América del Sur.

Esta

provincia forma parte de la República Argentina y se

encuentra en el extremo Noroeste del país entre los

21°48' y 24°36' de Latitud Sur, tiene el 54% del

territorio ubicado al norte del Trópico de Capricornio.

Limita

con una sola Provincia Argentina, Salta al Sur y al

Este, tiene 320 Km de frontera con Bolivia hacia el

Norte y 130 Km de frontera con Chile hacia el Oeste.

Es un

territorio de 53.219 Km². (1,9 % del territorio

continental Argentino) alberga 512.329 habitantes, 1,6%

de la población total del país, según el Censo Nacional

de Población y Vivienda 1991 (CEN'91).

La

ciudad de San Salvador de Jujuy se encuentra a menor

distancia de otros paises (Chile, Perú, Paraguay,

Bolivia y Uruguay) que de Buenos Aires.

Un

círculo con centro en San Salvador de Jujuy y radio

hasta Ushuaia encierra la mayor parte de América del

Sur, lo que demuestra su condición de territorio

central. (Síntesis Socioeconómica - Dirección General

de Planeamiento Económico y Social - 1986).

Jujuy

ha resultado favorecida por la naturaleza con

atractivos naturales que la hacen una de las más bellas

del país Desde el Este selvático y los llanos

tabacaleros del Sur se asciende en la localidad de

Volcán al primer peldaño de la Quebrada de Humahuaca,

plena de magia y encanto. Los cerros, sin la capa verde

que hasta aquí los recubría muestran sus laderas

desnudas y pintadas con acuarelas rojas, ocres, verdes

y azuladas

RELIEVE

El relieve de Jujuy

está dominado por la presencia de pronunciadas

elevaciones con grandes variaciones altimétricas.

Por esto se distinguen distintas zonas geográficas:

el altiplano, la quebrada y las sierras subandinas.

El altiplano jujeño,

al norte y el oeste del territorio, está dominado

por una extensa y elevada meseta: la puna, la cual

abarca cerca del 60% de la superficie de la

provincia. y cuyas alturas se elevan a un promedio

de 3500 metros. Su terreno suavemente ondulado se

caracteriza por la presencia de serranías alargadas

de dirección norte - sur cortadas transversalmente

por macizos cortos. Las sierras de Santa Victoria y

la de Aguilar marcan el límite oriental de la puna,

carcaterizada por su aridez y cuyas alturas promedio

ascienden a los 3.500 m. En el interior de la puna

aparecen las sierras de Cochinoca o de Incahuasi y

en la margen occidental se levantan los cerros

Nevado, de San Pedro, Tinte, Negro, Zapaleri y

Vilama, de más de 5.000m de altura. Las depresiones

presentes han dado lugar a salinas como la laguna

Pozuelos, el salar de Cauchari o las Salinas

Grandes. La cordillera Oriental la bordea por el

este, con picos que alcanzan la altura máxima en el

nevado de Chañi, con 6.200 m.

Sobre el centro del territorio provincial se

extiende la Quebrada de Humahuaca, que nace a 3.500

m de altura y desciende hasta 1.200 m hacia el sur,

un gradiente de 2.300 m en poco más de 130 km. Esta

formación se encuentra atravesada por el río Grande

que corre en el surco formado por la erosión

fluvial.

En el sudeste las serranías de Santa Bárbara,

Centinela y Maíz Gordo, alcanzan los 3.000 msnm,

decreciendo hacia el este donde comienza a

extenderse el llano del Chaco Salteño con algunos

valles amplios y otros sobreelevados. Hacia el oeste

del encadenamiento, los ríos San Francisco y Lavayén,

abren un fértil valle conocido como El Ramal con

alturas que van de los 350 y los 900 msnm,

representando el sector más llano de la provincia.

HIDROGRAFÍA

Los ríos jujeños

pertenecen a tres cuencas hídricas: la del Bermejo,

la del Pilcomayo y la cuenca endorrica de la puna.

Dentro de la cuenca del Bermejo se encuentran los

ríos más importantes de la provincia: el Grande de

Jujuy y el San Francisco.

El río Grande nace en las proximidades de la

localidad de Tres Cruces, en la zona de intersección

entre la Puna argentina y la cordillera Oriental

internándose luego en la Quebrada de Humahuaca. En

su recorrido encajonado por la quebrada recibe

numerosos afluentes como el arroyo de la Cueva y los

ríos Quebrada de Calete, Yacoraite, León, Reyes,

Xibi Xibi o Chico y Perico. Este río pasa por

distintas localidades importantes de la provincia,

incluyendo la capital, para luego girar hacia el

este bordeando la sierra de Zapla, donde se bifurca

y recibe los aportes del San Pedro y el Lavayen.

Estos tres ríos forman el San Francisco, que

atraviesa en sentido suroeste-noreste todo el

sistema de las sierras Subandinas hasta desembocar

en el río Bermejo.

A la cuenca del Pilcomayo pertenecen los ríos:

Grande de San Juan, La Quiaca, Yavi y Sansana.

Los ríos puneños son cursos escasos que crecen a

grandes alturas. Los principales son: el Miraflores,

el de las Burras y Piscuno que desaguan en la Laguna

de Guayatayoc, los ríos Cincel y Santa Catalina que

desembocan en la laguna de Pozuelos y el río Rosario

que desagua en el Salar de Cauchari.

Por lo accidentado de

su geografía se presentan grandes variaciones

climáticas, aunque todo el territorio provincial

esta influenciado por el Ciclón del Amazonas y el

Anticiclón del Pacífico que originan altas

precipitaciones en verano.

Las distintas zonas climáticas son: la puna, la

quebrada, el valle templado y la zona del ramal

subtropical.

En la puna, al norte y oeste de la provincia,

predomina un clima seco y frío con vientos que

soplan durante todo el año. Las medias anuales

arrojan 18,9 ºC como máxima térmica, 0,9 ºC la

mínima y precipitaciones que van en promedio de los

155 mm en noviembre a los n464 mm en marzo.

La quebrada presenta un clima seco de tipo

desértico. Las temperaturas máximas medias van de

mínimas de 3º C a máximas de alrededdor de 23 ºC.

Las noches de presentan generalmente frías en época

de lluvias y muy frías en el período seco, llegando

en esta época a valores inferiores a los 0° C. Las

precipitaciones medias anuales son de 220 mm

La región templada se caracteriza por veranos

calurosos y húmedos con promedios de 25 ºC e

inviernos donde las temperaturas máximas oscilan los

20° C durante el día, mientras que a la noche el

frío puede alcanzar registro térmicos por debajo de

los 0 ºC. Entre los meses de noviembre y marzo se

registran precipitaciones promedio de 750 mm, cerca

del 83 % del total anual.

La zona suroeste en torno al valle del río San

Francisco presenta las mayores amplitudes térmicas y

pluviométricas. Es una zona cálida subtropical donde

las temperaturas máximas alcanzan los 30,4 ºC,

mientras que las mínimas ascienden a los 15,5 ºC.

Las cuantiosas precipitaciones van de los 1400 mm en

su valor máximo a los 700 en el mínimo.

Las distintas

regiones geográficas de la provincia permiten

encontrar una variedad diferenciada de flora y fauna

que van del llano a la altura.

La región altoandina nos ofrece variedades botánicas

de altura donde predominan los pastos duros y los

arbustos rastreros como la yareta, la yaretilla y la

poposa con animales como cóndores, chinchillones,

cuises, y una gran variedad de roedores.

En la puna se encuentran arbustos duros como la

tala, de gran resistencia a las variaciones térmicas

propias de la región, con especies faunísticas como

llamas, guanacos, vicuñas, llamas y diversos

roedores.

La zona de la quebrada está habitada por cardones y

cactus de gran tamaño con brazos espinosos presentes

en todas las postales de la provincia. Entre los

animales que habitan la quebrada aparecen zorros,

zorrinos, pumas, armadillos y guanacos.

En las laderas orientales de las sierras subandinas

crece la selva de las Yungas conocidas como selvas

nubladas porque en verano las nubes quedan retenidas

en los cerros y producen lluvias sobre las laderas.

Allí se encuentran ceibos, algarrobos, alisos,

lapachos, etc. La fauna característica la integran

yaguaretés, osos meleros, corzuelas, tapires, etc.

Por último en las zonas llanas aparecen bosques de

quebracho colorado, alisos y gran cantidad de

hierbas y arbustos junto a puerco espines, osos

hormigueros, tapires, monos y murciélagos.

La

Quebrada De Humahuaca. Un Itinerario Cultural de 10.000

Años

La

República Argentina ha elaborado su Lista Tentativa,

que incluye una serie de bienes culturales que explican

su inserción a nivel internacional a partir de la

transformación de su territorio por parte de culturas,

primero locales y regionales y, más tarde, por influjo

de la irrupción europea y de los procesos de la

revolución industrial.

Para

esta presentación, Argentina ha adoptado las

consideraciones y definiciones elaboradas en los

sucesivas reuniones organizadas por la UNESCO y el

Comité Científico Internacional de Itinerarios

Culturales del ICOMOS (en especial: Madrid 1994,

Tenerife 1998, Pamplona 2001) referidas a los

Itinerarios Culturales, entendiendo que los mismos

representan un cambio cualitativo de la noción de

conservación del patrimonio, al considerar que la

amplitud territorial y la integridad cultural permiten

ampliar la escala a las vinculaciones entre pueblos,

ciudades, regiones y continentes.

De este

modo, la posibilidad de compartir un espacio cultural

común vinculando el territorio con elementos tangibles

y un patrimonio intangible sensible a la vida

tradicional de las comunidades implicadas en su

trayecto, dan lugar aun valor superior a la suma de los

elementos que lo constituyen y que le confieren su

indudable sentido.

Esta

presentación privilegia las últimas recomendaciones del

Comité de Patrimonio Mundial (Cairns 2000 / Helsinki

2001) sobre la inclusión de nuevas categorías que

equilibren la lista de lo hasta aquí presentado. Por

último, esta presentación es la primera de nuestro país

que incluye comunidades originarias y sus culturas, a

la vez que las mismas han participado de las reuniones

previas a esta postulación.

La

Quebrada de Humahuaca, un extenso valle montañoso de

perfil asimétrico de 155 kilómetros de longitud que

corre en dirección Norte-Sur, está ubicado en el

extremo Noroeste de la República Argentina. Constituye

un sistema patrimonial de características

excepcionales.

A lo

largo de 10.000 años, este valle andino ha sido el

escenario de gran parte de los desarrollos culturales

de la región y de los países vecinos de la América del

Sur, en un recorrido ininterrumpido que abarca desde la

instalación de los primeros pueblos cazadores, hace

unos diez milenios, hasta la actualidad. En tal

sentido, la Quebrada de Humahuaca ha funcionado como

permanente vía de interacción, longitudinal y

transversal, vinculando territorios y culturas

distantes y diferentes, desde el Atlántico al Pacífico

y desde los Andes a las llanuras meridionales.

Camino

de arrieros y caravanas en época temprana, ruta de los

Incas antes de la llegada de los españoles, vía del

comercio entre el Río de la Plata y el Potosí a través

del Camino Real, vínculo contemporáneo entre diferentes

países de la región, la Quebrada de Humahuaca ha

representado y representa un camino de ida y vuelta

para la interfecundación cultural, como fruto de su

propia dinámica y funcionalidad, dejando a su paso

resultados patrimoniales tangibles e intangibles que

acreditan tanto su irrefutable autenticidad histórica

como su integridad patrimonial.

La

multiplicidad de elementos culturales que la

constituyen y que la convierten al mismo tiempo en un

espacio patrimonial único, ha dejado innumerables

testimonios tangibles de la historia cultural regional.

La línea de recintos

prehispánicos fortificados, su asociación con una

vegetación endémica peculiar y el contacto visual

existente entre la gran mayoría de ellos, en una línea

ininterrumpida que se prolonga por más de un centenar

de kilómetros, no se registran en otros contextos del

espacio andino.

La gran

cantidad de abrigos y cavernas prehistóricas, complejos

sistemas arquitectónicos, ceremoniales y agrícolas

precolombinos, pueblos y construcciones post hispanas,

históricas y contemporáneas, ilustran no sólo un

período significativo de la historia humana, sino que

han dado lugar a un conjunto de hechos culturales

surgidos del cauce del proceso civilizador,

caracterizados por su movilidad y por su dinámica

espacial.

Las

creencias, celebraciones, los usos y costumbres, la

música, las adaptaciones del lenguaje, las

manifestaciones religiosas y tradicionales, los modos

de vida y hasta los sistemas productivos

característicos, son parte de los evidentes legados

inmateriales de este itinerario cultural como resultado

de la fructífera colaboración

entre pueblos y culturas diversas.

Con

tales características, la Quebrada de Humahuaca

constituye, a manera de un verdadero sistema, un

itinerario cultural de extenso recorrido histórico que

ha influido notablemente en el desarrollo y la

configuración cultural de su propio espacio, dando

lugar a un rico sincretismo que, con personalidad

propia, se refleja en

sus testimonios patrimoniales materiales y en otros

valores de carácter intangible

Todos

estos elementos permiten otorgar a este contexto un

fuerte significado para una lectura plural de la

historia y de la cultura universal.

Quebrada de Humahuaca

La

Provincia de Jujuy está ubicada en la región Noroeste

de la República Argentina. Limita al Norte con la

República de Bolivia, al Oeste con la República de

Chile y al Sur y al Este con la provincia Argentina de

Salta. La Quebrada de Humahuaca es un estrecho y árido

valle montañoso ubicado en el extremo Nor-occidental de

la República Argentina. Forma un corredor natural en

dirección N-S de unos 155 km. de largo, en cuyo valle

corre la cuenca del Río Grande de Jujuy, flanqueado al

Oeste y al Norte por el Altiplano de la Puna (3.800m),

al Este por las Sierras Sub-andinas y al Sur por los

Valles templados.

Constituye un ejemplo altamente representativo de los

valles surandinos y posee un excepcional sistema de

rutas de vinculación física y articulación económica,

social y cultural, tanto en dirección Norte-Sur, como

Este-Oeste. Este itinerario es la más importante

vinculación física entre las tierras altas andinas y

las grandes llanuras templadas del sudeste de América

del Sur.

La mayor

parte de sus 28.000 habitantes reside en los pueblos

más importantes como Tumbaya, Tilcara y Humahuaca, en

tanto el resto ocupa los poblados más pequeños y áreas

rurales dispersas.

Los

principales recursos económicos son la agricultura, el

pastoreo, el turismo y unas pocas industrias

extractivas.

La

Quebrada de Humahuaca conserva casi intacto su

característico entorno natural, además de centenares de

sitios arqueológicos y arquitectónicos que testimonian

su prolongada y rica historia, y una población que

mantiene sus costumbres tradicionales en un Itinerario

Cultural excepcional.

|

|

|

La Quebrada de Humahuaca fue

declarada Patrimonio Cultural y Natural de la

Humanidad el 02 de Julio de 2003 |

|

|

|

|

Desentierro

del Carnaval

|

Misachico |

|

|

|

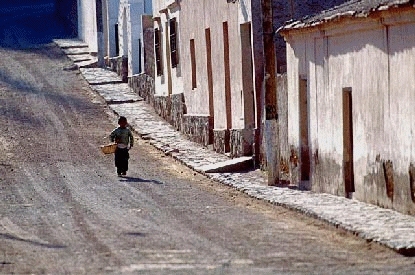

Pueblo de Purmamarca, Calle, Iglesia y Retablo

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

Mojón de Señalada |

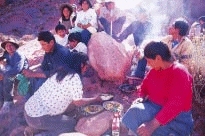

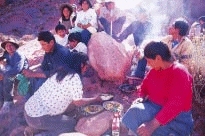

Dando de

comer a la Pacha Mama |

| |

El 7 de Octubre es uno de

los días no laborables en la provincia de Jujuy,

en virtud de recordarse en la feligresía jujeña el

Día de la Santa Patrona de Jujuy

“Nuestra Señora del Río Blanco y Paypaya.

Durante todo el mes

de octubre se realizarán diversas manifestaciones

en honor a la Virgen, siendo esta la fiesta

mariana de mayor convocatoria provincial. Todo el

pueblo jujeño manifiesta su devoción

principalmente en las peregrinaciones

desde diversas ciudades hasta el Santuario de la

Virgen ubicado en la localidad de Rio Blanco

(Departamento de Palpalá) a 10 km. de la ciudad de

San Salvador de Jujuy.

Miles de creyentes

parten los domingos de octubre a horas de la

madrugada para recorrer a pie el trayecto hasta el

santuario. En ese lugar se celebran misas y

también se pueden desgustar comidas y bebidas

típicas de la zona.

|

|

|

LA PACHAMAMA

|

La Pachamama es la

más popular de las creencias mitológicas del

ámbito incaico que aún sobrevive con fuerza en

casi todas las regiones de la provincia.

Aún la gente que profesa intensamente la fe

católica, continúa venerando a la Pachamama, como

siglos atrás lo hacían sus antecesores.

Muchas son las

ceremonias en su honor: cuando comienza la siembra

y la cosecha, en las marcadas y señaladas de la

hacienda. Pero el homenaje principal se observa

durante el mes de agosto, especialmente el

primer día del mes. La ceremonia comienza

a horas muy temprana, con el

saumerio de la vivienda. Cerca

del medio día empiezan a llegar los invitados del

dueño de casa, entre ellos vecinos, compadres.

Luego de los

saludos y bienvenidas, comparten un almuerzo.

Luego de la gran comilona, llega el momento de la

esperada ceremonia: se trasladan hasta el centro

del patio, donde se procede al cavado de un hoyo,

o recavado y se da de comer y de beber a la Madre

Tierra, depositando hojas de coca, chicha, alcohol

y cigarrillos.

Luego se procede al tapado del hoyo, enterrando,

en algunos casos, botellas de alcohol y vino; y

para completar la ceremonia, los presentes se

toman de la mano para expresar el espíritu de

hermandad que reina, y en rueda danzan alrededor

del hoyo ya tapado, al son de la caja, flauta y la

copla.

15 de

Agosto: TOREO DE LA VINCHA -

CASABINDO

Es la única Fiesta Taurina en la República

Argentina.

Se diferencia de las conocidas por que no se

sacrifica el animal sino que se le pone entre

los cuernos una vincha con monedas de plata, la

cual el torero tiene que arrebatar, una vez

obtenida la gracia es ofrecida a la Virgen como

Ofrenda. Cabe destacar que en esta manifestación

de Fe es realizada por varios toreros con

diferente animal.

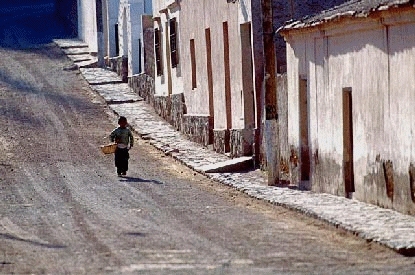

El pueblito puneño

Casabindo (a 120 Kms de Abra Pampa, Jujuy) está

de fiesta una vez al año. El 15 de agosto sus

calles se alegran porque atrae la atención de

lugareños y forasteros que quieren celebrar la

Asunción de la Santísima Virgen María, Patrona

del lugar.

En el pueblo de 150

habitantes se prepara la Fiesta dedicada a la

Santísima Virgen en su fiesta litúrgica,

precedida de un novenario y terminada con "El

Toreo", que tiene carácter de ofrenda y oración.

Desde las vísperas

del 15 de agosto suenan las campanas y revientan

bombas anunciando la próxima alegría. En la

noche se cantan las Vísperas y después, en la

puerta de la Iglesia, como se hizo en el

Novenario, aunque con más solemnidad, se bailará

el Suri, y los Caballitos, sí se encuentran

quiénes lo saben danzar.

Las campanas, las

bombas y el bombo anuncian, a la madrugada del

día 15, la fiesta esperada. Desde el alba la

Iglesia está llena de fieles para la Primera

misa de comunión.

Terminada la misa,

la procesión dará vuelta a la "plaza de toros",

deteniéndose en las "posas" para incensar las

imágenes.

La variedad de

colores cálidos de los vestidos y ponchos, de

los arcos de las andas y de los arreglos de las

imágenes, rompe la monotonía del rojizo

dominante en el paisaje y del color tierra de la

estenografía edificia.

La

misa solemne empieza tarde. Se repiten las

escenas de la misa anterior, y luego se realiza

la procesión que recorre las calles del pueblo.

Se detienen en cuatro esquinas. Se inciensan las

imágenes, y al llegar al templo, se las coloca

en su lugar preferencial, mientras los

bailarines hacen su "adoración" en la puerta. La

misa solemne empieza tarde. Se repiten las

escenas de la misa anterior, y luego se realiza

la procesión que recorre las calles del pueblo.

Se detienen en cuatro esquinas. Se inciensan las

imágenes, y al llegar al templo, se las coloca

en su lugar preferencial, mientras los

bailarines hacen su "adoración" en la puerta.

Solamente el

mediodía pone una pausa en la intensidad de la

fiesta casabindeña, ya que después del almuerzo,

se sigue festejando y así se llega al toreo.

Cabe notar que el toreo no es cruento y es el

único de su naturaleza en todo el territorio de

la Republica Argentina. Desde ese momento,

Casabindo vive pendiente de lo que se ha de

realizar frente a la Iglesia, en "la plaza de

toros" y con la imagen de la Virgen en la

puerta, como bella espectadora divina. Comenzará

lo imprevisto y lo improvisado, cualquiera será

torero para cualquier torito. Se necesita

únicamente uno dosis de valor y agilidad. El

secreto del éxito consiste en que el improvisado

torero saque, de entre los cuernos del animal,

una cinta roja con monedas de plata antigua que

lleva atada a los mismos. Es la misma cinta roja

que estuvo a los pies de la imagen de la

Santísima Virgen durante la procesión. La imagen

de la Virgen será colocada en su nicho, y

Casabindo volverá a su silencio y a su soledad.

23 de

Agosto: EXODO JUJEÑO

Ante el avance del ejército realista que

comandado por Goyeneche penetró por el valle de

Humahuaca el 23 de agosto de 1812, con 3.000

hombres, Belgrano, siguiendo ordenes del

gobierno indicó la retirada hacia Córdoba. Su

genialidad consistió en agregar a las ordenes de

retirada del ejército la de todo el pueblo

Jujeño que también debía destruir todo aquello

que no se pudiera transportar, el objetivo era

dejar a los realistas tierras arrasadas. En

plena retirada el 3 de septiembre de 1812 tuvo

un combate en Las Piedras en que vencieron a los

realistas, alcanzando así el Ejército del Norte

la provincia de Tucumán.

23 de

Septiembre,

FIESTA DE LOS

ESTUDIANTES

dentro de lo que se

considera la mayor Fiesta de Jujuy, “La Fiesta

Nacional de Los Estudiantes”, comienza

los tradicionales Desfiles de Carrozas y

Carruajes en

La Ciudad

Capital de la Provincia.

Estos son realizados en una típica

Avenida

que todos los años en Primavera es decorada por

los alumnos de los diferentes colegios de la

zona, que pintan sobre ella dibujos con los que

se sienten identificados.

Las Carrozas son

hechas por los alumnos en un proceso que:

Comienza con un

proyecto sobre el tema de la carroza.

Basándose en los

dibujos, como planos, comienzan a armar la

estructura en hierrro forjado y soldado sobre un

chasis que permitirá el traslado.

Una vez

concluida esa fase, proceden a forrarla con

telas y hojas de periódicos, siempre teniendo en

cuenta la ubicación de los focos que serán la

iluminación y gran parte del atractivo.

Y la última fase

es la parte de la decoración de la carroza (o

carruaje), para esto lo más típico es el empleo

de pequeñas flores realizadas con capas de papel

creppe, y papel celofán, y dándole forma con los

dedos. También hay quienes emplean

elementos de reciclaje o elementos del

medio ambiente, como corteza de árboles secos.

Una vez terminada

personal del ENTE AUTÁRQUICO PERMANENTE se

acerca al

canchón para inspeccionar la carroza y

una vez que le dan la aprobación y la fecha en

que harán su presentación. Y es ahí donde los

chicos pueden salir orgullosos de su trabajo a

la

Avenida a mostrarlo al público.

Las carrozas son

acompañadas por los carroceros que trabajaron en

ella, y algunos son asignados como electricistas

(por sus conocimientos en la materia), son ellos

quienes dirigen y coordinan el juego de luces y

están atentos ante cualquier desperfecto, o

falla, además es obligatorio que cuenten con

matafuegos, por precaución. Algunas escuelas

presentan un conjunto de baile que brinda un

pequeño espectáculo, antes del paso de la

Carroza.

Los Desfiles son realizados por la noche, por lo

que es de mucha importancia el juego de luces

|

| |

|

|

| |

MISACHICO

En las zonas

desérticas donde la aridez climática hace que las

cosechas se pierdan, los paisanos realizan

diversas ceremonias para rogar por el agua.

En Catamarca, los

castigados habitantes prometen a la Virgen del

Valle un "Misachico", a cambio de lluvia. Este

consiste en una procesión durante la cual se

venera a la Virgen. Engalanada con puntillas de

colores, la imagen es transportada -en una urna de

cristal- a la capilla más cercana para ofrecerle

una misa que se celebrará al día siguiente de la

peregrinación.

En otras

poblaciones, se llevan "santitos", siempre con la

misma intención. Por lo general el Misachico es

acompañado por un bombo y un violín. En una

excelente composición del maestro Ramón Luna y de

Enrique "Hurón" Viaña, se describe perfectamente

la ceremonia:

CARNAVAL - ENTIERRO Y

DESENTIERRO DEL DIABLO DE CARNAVAL

Los hitos más

importantes dentro de las ceremonias de carnaval

son el desentierro y el entierro del diablo de

carnaval

Una semana antes al

carnaval comienzan a desarrollarse carnavalitos y

bailecitos, en donde se bailan danzas

tradicionales. Durante la celebración del carnaval

grande los participantes acompañan a las comparsas

y se congregan en los alrededores de los pueblo

para llevar a cabo la ceremonia de "desentierro

del carnaval" y finalmente, una semana después, el

"carnaval chico"(el entierro).

Las comparsas y

participantes se reúnen alrededor de mojones de

piedra, generalmente ubicados en las afueras de la

ciudad y se procede a desenterrar al Diablo

Carnavalero que simboliza al rojo sol, que

según la creencia es quien fecunda a la Pacha Mama

(madre tierra), dando origen a las semillas,

raíces, troncos, follajes y frutos de la región.

Los diablos

aparecen antes del comienzo de la ceremonia. Una

vez finalizada la ceremonia todos bajan cantando

canciones y se tiran agua, harina, talco y

serpentinas. Luego van por las casas cantando

coplas.

El Domingo de

Tentación finalizan los festejos con la ceremonia

de enterrar al diablo, que volverá a su escondite

con hojas de coca, alcohol y cigarrillos para

permanecer enterrado durante un año.

El Festejo en el

Pueblo:

Después del desentierro del

diablo, las comparsas llegan al pueblo bailando

con sus respectivos cantos y músicas, aceptan

invitaciones de bebidas en las casas.

Al final, todas coinciden en un punto de encuentro

para bailar, cantar y desfilar.

Cada comparsa es invitada

con gaseosa, cerveza, chicha clericó, Saratoga y

damajuana de vino. Como aceptación al festejo se

entalcan la cara y se colocan una hoja de albahaca

en la oreja. El diablo va a la cabeza del desfile.

Bailan hasta que acaban la bebida, se

arrojan serpentina, papel picado y talco.

Las comidas

carnavaleras son por lo general:

Chanfaina, asado, papa

hervidas, choclo, queso de cabra, sopa de cordero

y anchi de chicha, todo ello acompañado de chicha,

vino, cerveza, y gaseosa. Ante de comenzar con el

almuerzo se debe chayar pidiendo a la pachamama

por una fiesta linda, luego una vez

finalizado el almuerzo todos los presentes

se dirigen al corral, al lado de la apacheta se

cavo un agujero para ofrendar a la pachamama,

donde se sahuma con abundante coca, un yuyo de la

puna que tiene un fuerte aroma,

también se reparte la coca entre los presentes, y

los mismos deben elegir las cocas

sanitas esto se llama Multiplico, porque van

simbolizado las hojas de coca con las

ovejas, por ejemplo las grandes serán los

capones, las medianas ovejas, los chita cordero,

etc.

Esta se ofrenda a la

pachamama pidiendo por el dueño de casa que sea un

año fructífero se dice “pido

quinientas ovejas, trescientos”, esta se guarda

momentáneamente en una chuspa, que lleva al cuello

el padrino de señalada.

Posteriormente se procede a

realizar el casamiento entre la mejor hembrita y

el mejor machito, se lo enflora, se los junta, con

bincha, serpentinas, se les da de beber

chicha, se le da coca.

Una vez finalizado el

matrimonio, se comienza con la señalada

propiamente dicha, sirviéndose en primer

lugar el tradicional yerbiado, los hombres

agarrando los corderos uno por uno y el dueño

corta las orejas de acuerdo con el modelo de

señal, los pedazos de oreja se los va guardando en

la chuspa del padrino.

Después de cortar la oreja

se lo enflora con pompones de lana de

oveja teñida, una a una las ovejas son señaladas,

cuando se finaliza, se procede a entregar a la

dueña de casa la chuspa, con las flores o

pompones, sobran y se los carga a la espalda y

comienza una pequeña fiesta alrededor del corral,

al son de las anatas, las cajas, el erkencho y la

bandera del carnaval, también los asistente deben

levantar una piedrita que simboliza un cordero,

así se llaga a la apacheta, lugar donde se colocan

la bandera, y se colocan las piedras pidiendo por

mas animales para el año que viene.

En el agujero que se cava al

comienzo se ofrenda las hojas de coca

seleccionada, los pedazos de orejas, los pompones,

con chicha, vino, serpentina, papel picado, talco,

cerveza, alcohol y el “místico yerbiado”, luego de

finalizado la callada del mojón, se debe

largar los animales para que salga a comer al

cuidado de los niños, y en la casa comienza la

fiesta con cajas, anatas, flauta, y erkencho,

hasta que las velas no ardan.

La Señalada

Los animales que la gente de

campo necesitan ser identificados por sus

propietarios y puesteros, por ello casi siempre

durante el carnaval se realizan las señaladas y

las marcadas, las primeras corresponden al ganado

menor, oveja y cabras, mientras que la

segunda es para el ganado mayor como

vacas, burro, caballos, etc.

Las señaladas se realizan en

Tilcara en distintos parajes:

Huichaira, Juella, La Banda,

San José, Pocoyo, etcétera.

Siempre son los mismos días

y en la misma casa, los invitados van llegando a

la mañana, pero los preparativo comenzaron desde

hace más de dos semana, cuando se comienza a

preparar la chicha, hermosa y deliciosa bebida,

que calmo la sed de centenares de generaciones

Tilcareñas, pero no solo es chicha, sino también

los pompones de lana elaborados con diversos

colores, también se hace la bandera blanca del

carnaval donde se dibuja la señal a usar, la misma

que perteneció por generación a la familia.

Los copleros que van

llegando se suman a la tarea de la casa, para

aliviar las tareas y de manera que la

solidaridad se hagan presente, porque también hay

que cocinar, hay que arreglar el corral y la

apacheta o mojón.

Cuando se comienza con la ceremonia el dueño de

la casa, va a nombrar los padrinos de la señalada,

y esto serán los encargados de presidir y llevar a

cabo toda la ceremonia, que comenzara una vez

finalizado el almuerzo, que el dueño de la casa a

invitado.

|

|

|

| |

volver a República Argentina |

|

|

|

|

La misa solemne empieza tarde. Se repiten las escenas de la misa anterior, y luego se realiza la procesión que recorre las calles del pueblo. Se detienen en cuatro esquinas. Se inciensan las imágenes, y al llegar al templo, se las coloca en su lugar preferencial, mientras los bailarines hacen su "adoración" en la puerta.