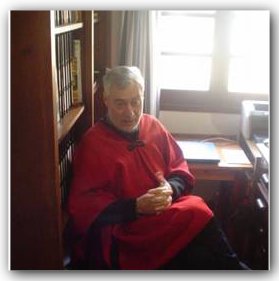

Mamerto

Menapace tiene las alforjas llenas de historias para

compartir. En diálogo profundo con el cielo y la

tierra forjó su oficio de labrador, sembró su

semilla en el campo del alma humana y se dedicó a

cultivarla. Con su entrañable afabilidad benedictina

comparte unos mates con el cronista en su celda del

monasterio de Los Toldos, donde reza y escribe esos

innumerables cuentos del color de la tierra.

Mamerto

Menapace tiene las alforjas llenas de historias para

compartir. En diálogo profundo con el cielo y la

tierra forjó su oficio de labrador, sembró su

semilla en el campo del alma humana y se dedicó a

cultivarla. Con su entrañable afabilidad benedictina

comparte unos mates con el cronista en su celda del

monasterio de Los Toldos, donde reza y escribe esos

innumerables cuentos del color de la tierra.

Autor incansable de

cuentos y poesías, ya lleva editados más de 25

libros. "No recuerdo cuándo escribí mi primer libro,

pero recuerdo que ya los contaba desde chiquito",

responde al ser interrogado sobre sus orígenes como

escritor.

En su prolijo

escritorio, en una carpeta de cartón celeste anotada

con trazo grueso y oscuro se lee "en la luz de mi

tierra". Ese es el título del libro que está

escribiendo.

-¿Qué significa

"en la luz de mi tierra"?

-Habían pasado

apenas unos días de la muerte de Atahualpa Yupanqui,

cuando a través de una persona que trabajaba en un

banco y que habitualmente visitaba el monasterio,

recibí una estampita con un saludo firmado por él.

Decía: "Para Mamerto, en la luz de mi tierra".

Sucedió que Atahualpa estaba leyendo un libro mío,

"Las Abejas de la Tapera", y fue al banco a retirar

un dinero para llevarse a Francia. Al llegar a la

ventanilla con el libro debajo del brazo el banquero

en cuestión le comentó que conocía al autor del

libro y agregó que yo estaría muy gustoso en recibir

un saludo de él. Fue así como en el mismo banco

escribió en el revés de una estampita ese saludo:

"Para Mamerto, en la luz de mi tierra".

-¿Cómo te marcó

el campo?

-El campo ha sido

mi geografía. Para mí no se trata de un disfraz ni

de un fin de semana. Pienso que hay personas que de

alguna manera la geografía les perfuma la historia.

Evidentemente, el viento, que es uno solo, le

arranca un canto diferente a cada cosa: lo que

reacciona al viento puede ser un molino, una

casuarina o una antena. Sin embargo, el zumbido

suena distinto en cada cosa. En mí, todo lo rural,

resuena de una manera especial.

-¿Cómo empezaste

a tomar contacto con la gente de la tierra, con los

paisanos?

-Mis cuatro abuelos

eran tiroleses, vinieron con la gran inmigración a

Santa Fe. Sin embargo, para ese momento ya había

todo un mundo criollo-indígena en el chaco

santafecino donde yo nací. Mi encuentro con lo

criollo, entonces, es simplemente por haber nacido

en un ambiente sumamente criollo; yo iba a una

escuela que quedaba en la ceja del obraje. Allí se

daba la extraña conjunción de que la mitad de los

chicos éramos gringos y del otro lado estaban los

criollos que hablaban güaraní. Lo curioso es que en

la escuela mis mejores amigos eran los chicos

criollos: esos sí que eran todos de a caballo y de

facón al cinto. Recuerdo que a Tito Galarza, uno de

mis compañeros, la maestra lo tenía que palpar de

armas antes de entrar a la clase. Claro, tenía que

recorrer todo el monte entonces se venía calzado con

su 38 que a veces dejaba en el apero... pero a veces

no.

-¿Cuál es la

identidad de nosotros los argentinos, cuáles son

nuestras raíces?

-Yo diría que somos

crisol de razas. Sin embargo, es evidente que hay

una conciencia de argentinidad. Tiene un poco que

ver con la historia. Pero no hay nada que hacerle, a

la pampa le tiras gringos y te rebotan criollos. Te

podes apellidar Falú o Landriscina y tener una

conciencia de argentinidad sumamente fuerte.

-¿Crees que los

paisanos tienen sentido del humor o más bien un

sentido trágico de la vida?

-El humor, como la

música, es una expresión del alma que puede variar

según la zona: yo diría que el cordobés tiene un

humor sarcástico. El chaqueño, con sus cuentos, es

más bien reflexivo y lo deja a uno pensando. El

cuento cuyano es más bien picaresco. El porteño es

un poco trágico y más bien sobrador, como su tango.

Los cuentos santiagueños, como su música, son

vivaces y saltarines, y los litoraleños son más

señoriales. Diría, entonces, que el hombre de campo

tiene una gran capacidad para apreciar el humor.

-¿Cómo

describirías la fe de la gente del campo?

-Es sumamente

religiosa. Tiene un cariño profundo por la vida, por

la cruz. Sin embargo, es sumamente parca en gestos

de devoción, para que vaya a misa tiene que haber

una motivación seria. Yo diría que para ellos la

misa es como la yerra: se vive intensamente pero

sólo una vez al año.

Fuente: Juan

Pablo Baliña

LA NACION - Rincón Gaucho